日本における古い使用例として一つの証拠があるのです。それが守護佐々木道誉の肖像画です。この肖像画が、椅子の研究者にとって重要かというと、佐々木道誉がなんと椅子に座っているからです。これは、生前に描かれたことがわかっております。三男高秀な道誉の還暦に筆をとり(他の人に描かせたとも言われている)描いたそうです。

描かれた1366年は室町時代です。上記日本史の安田 次郎(やすだ つぐお)お茶の水女子大教授にうかがったのですが、当時は、日本でも、ずいぶん椅子は貴族の間では使われていたようです。

この時代は、かなり平和な時代で中国との交易も盛んでした。いわば舶来品のブームです。太平記などに、書かれている。道誉のばさらな行動からして、この椅子を自慢していたのではないでしょうか。

雲洞庵(うんとうあん)という、新潟・南魚沼市にあり曹洞宗に属する禅寺があります。 本堂に続いて後ろにある開山堂に入ると、そこには19代関東管領上杉憲実(うえすぎ のりざね)の像があります。 佐々木道譽と同じく椅子に腰かけていることがわかります。 椅子は、寺でよく用いられる中国系の曲禄です。特徴は、分厚い座面です。表は畳の様な材で出来ているのでしょう。姿勢はほんの少し前傾気味ですが骨盤も十分立った、いわゆる良い姿勢です。おやと思うことは、足です。中に浮いております。これでは、膝の裏側が圧迫されて長い時間座れない姿勢です。おそらく製作当初は足を支える台があったと思います。いつの間にかなくなってしまったのではないでしょうか。

福岡市立博物館に椅子に腰かけた博多商人嶋井宗室(生年不詳 没元和元年1615年)の肖像画があります。

嶋井宗室は、大友宗麟1530~1587支配下の商人です。宗室は、山上宗二(利休の弟子秀吉の怒りを買い打ち首)・千宗易(利休のこと)らと、茶の湯を介した交流を深めています。

堀本一繁、織田信長と嶋井宗室 茶道研究ノート7、茶道誌 淡交 No.624 第51巻第8号 1997

福岡市博物館 博多の豪商―嶋井宗室展 図録 1992

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2007-11平安京左京四条二坊十五町跡・本能寺城跡

京都市埋蔵文化財研究所 発掘ニュース 82 2008

古代エジプトが、スツールを含めて椅子と呼ばれるものの発祥の地とされ、すでに紀元前3000年頃の初期王朝時代に、前傾座面をもった玉座が存在しました。紀元前2000年代の中頃には、背もたれつきの椅子も登場します。

彫刻を彫ったり、大工仕事をする職人たちには、背筋を伸ばした前傾姿勢が適しているので、ごく自然に前傾座面が使用されました。さらに、彼らは、仕事をする対象物に合わせて座面の高さを変えたり、脚を外側に開いて安定感をより高めたり、臀部の形に合わせた凹面の座面まで考案していたといいます。

前傾座面は当時の高貴な要人の椅子にも採用されました。アップライトな背もたれと前傾した座面が特徴的です。

アップライトな姿勢は生命力と自信を示すという伝統があり、王族につながる高貴さの象徴でした。直接的な証拠はないとしながらも、直立姿勢を楽に保持する手段として、前傾した座面が生み出されたという説が紹介されています。

紀元前7世紀から前6世紀にかけて、このエジプトの椅子文化を取り入れたのが古代ギリシアでした。しかし、ギリシアは、前5世紀に文明開花の黄金期を迎え、椅子のデザインについてもギリシア独自のフォルムを開発して、革命的な変化を起こすことになります。前傾した座面は姿を消し、直線的な背もたれは曲線的な凹型のものに替わりました。 その代表がクリスモス椅子(kLISMOS CHAIR)です。 クリスモス椅子は、安楽で自然な座り姿勢を支えるとともに、見た目に調和のとれた美しさを与えることを意図したデザインになっています。また、リクライニングした背もたれにゆったりと座る姿勢はステイタスの象徴でもありました。

ローマ人はギリシア人を大いに賞賛し、椅子や家具についても、紀元前146年にローマがギリシアを支配した後もギリシアのデザインを積極的に取り入れました。新たな2つの進展がありました。一つ目は、スツール、とくに折りたたみスツールがいたるところで愛用されたことです。その代表格がセラ・クルーリス(SELLA CURULIS)ですが、日本語名で大官椅子と呼ばれ、元老院議員や判事が使った特別のスツールです。もう一つは、ギリシア時代からあったカウチ(長椅子)がローマの家具の愛用の逸品になったことです。これはローマの家庭のなかで最も高価な家具とされ、ダイニングルームに3つのカウチを互いに直角に配置するのが慣例だったといいます。このカウチに掛けて行われた晩餐会がローマ人の大切な社交の場であったようです。

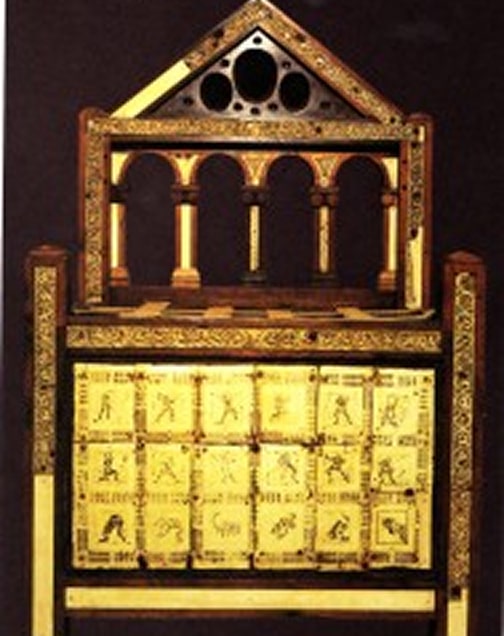

封建制度が発達して君主の権力が絶対のものになり、椅子は封建的支配の象徴とされました。一方で教会の力が増し、法王の支配力が強化されました。椅子は、こうした帝王や聖職者に愛用された家具で、この時代には、「椅子と玉座はほとんど同義語だった」といわれています。 このような玉座の他に、ローマ時代の大官椅子(セラ・クルーリス)から受け継がれた権威と結びついた、X型の折りたたみ椅子(ファルドスツール)がありました。

15世紀に入って、イタリアでは社会がより安定し、人々は古代ローマの文化を知るようになり、より心地よい生活の質が出現しました。イタリアのフィレンツェに端を発したルネッサンスの始まりです。

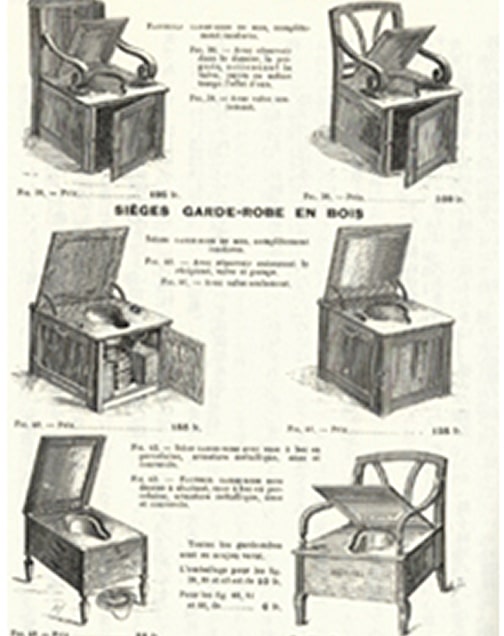

新たに見いだされた心地よさと衛生状態のよさを示す1つの証しが、シェーズ・ペルセ(chaise percee、穴あき椅子)と呼ばれた、トイレ用椅子の登場です。これは持ち運びができる、コンパクトな箱型のスツールの形をした室内用便器です。

この時期、椅子はより軽快になり、洗練されたものになりました。シェーズ・ア・ブラ(chaise a bras)と呼ばれる、軽くて移動が可能な椅子も現れました。権力の象徴としての椅子は姿を消し始めたのです。

(1)『椅子の文化図鑑』(野呂影勇監修・山田俊治監訳、東洋書林、2009年)p.54

(2)同上 p.58

(3) http://www.aromageur.com

/2006/0612/culture.html

古代の中国人は椅子を使わず、床の上に敷いたマットや低い台の上に座りました。座り方は、あぐら座りか、こんにちの日本の正座に当たる座り方が一般的でした。 西欧の椅子文化がいつ頃流入したのかは定かではありませんが、2世紀、舶来ものに目がなかったという後漢の霊帝の時代(156-189年)というのが定説になっています。最初に中国に伝えられた椅子は、西欧のキャンプ用スツールに似た、折りたたみスツールで、中国名で「蛮人のベッド」(hu chuang)と呼ばれました。 唐代の10世紀までに脚を前方に垂らして座る西欧式の座り姿勢が受け入れられ、高級官僚や僧侶の間で椅子が広く普及しました。やがて、宋代の11世紀末から12世紀にかけて、中国独自の椅子のフォルムができあがってきました。そのベースになったのが、仏教徒の椅子として登場したヨークバック・チェアです。

(3) 『A History of Seating』(J. Pynt & J. Higgs 著、Cambria Press、2010年 )p81

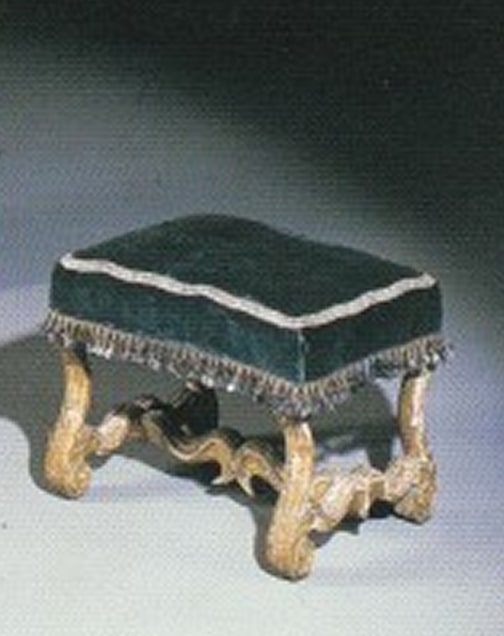

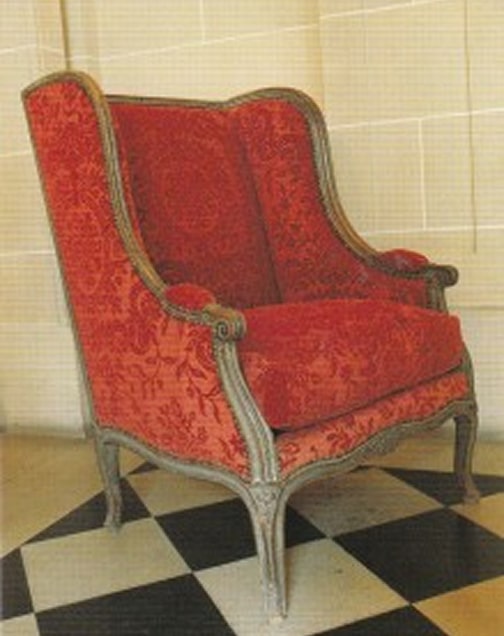

フランスでは、国王が家具職人の最大の保護者でした。ヴェルサイユ宮殿を建てたルイ14世(1643-1715年)の時世からフランス革命の後に処刑されたルイ16世(1774-93年)の時代にかけて、フランスの宮廷文化が最も華やかな時代でしたが、当時の欧州における椅子のデザインをリードしたのもフランスの椅子でした。 ルイ14世が1682年に建てたヴェルサイユ宮殿はバロック建築の代表作です。椅子は建築様式にマッチした室内装飾品の一部という位置づけでしたから、バロック調の椅子は、大きく豪奢な男性的装飾と完全なシンメトリー性が特徴でした。また、王権神授説の考え方と相まって、宮廷の儀式や座席配列の階級制が重視されましたが、椅子は権威の象徴として、序列づけに利用されました。フォテーユと呼ばれた肘掛け椅子が最上位で、背もたれつき椅子(小椅子)、次いでスツールの順です。 格式を重んずる宮殿では、王だけがこの椅子に座り、他の王族や公爵などは肘掛けのない小椅子、公爵夫人はプリヤーンと呼ばれた折りたたみスツールや詰め物張りの丸いスツールであるタブレに座りました。

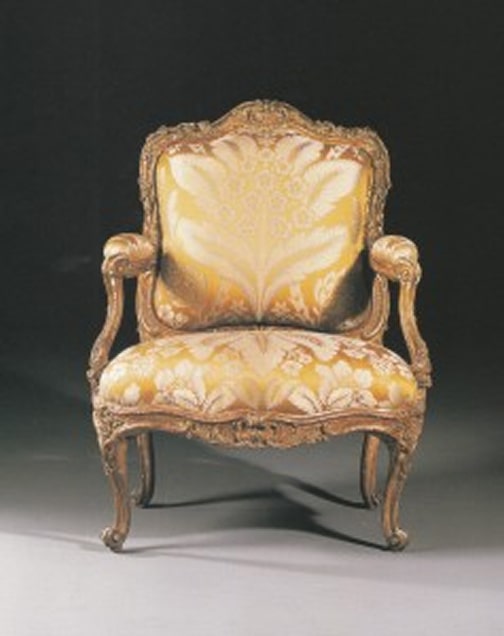

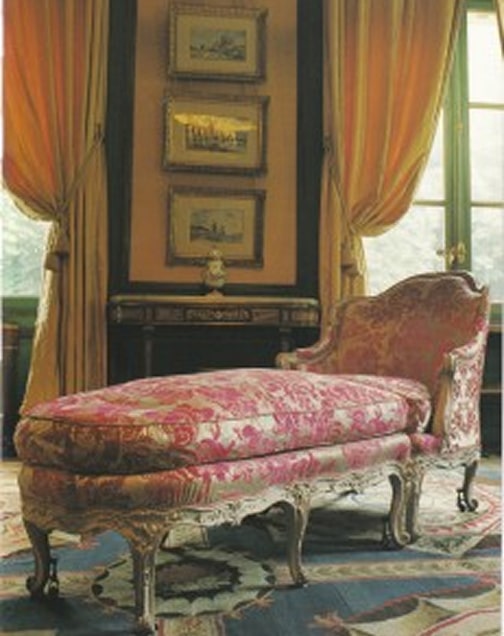

曲線の導入、軽快さ、優美さ、奇抜なデザインなどの要素が重視され、弯曲した背もたれをもち、より小型で軽快な椅子が主流になりました。これはルイ15世様式、あるいはロココ様式と呼ばれ、ロカイユ風と称する非対称な渦巻き模様や、貝殻模様、あるいは植物模様の装飾が多く用いられました。 プライバシーを配慮して「耳」をつけたといわれる、ベルジェールと呼ばれた安楽椅子タイプの肘掛け椅子も登場しました。 デュシェス・プリゼーと呼ばれた長椅子(シェーズロング)です。これは、貴婦人が普段着姿で親しい客を自室に招き入れる場合に使用した寝椅子も登場しました。

曲線の導入、軽快さ、優美さ、奇抜なデザインなどの要素が重視され、弯曲した背もたれをもち、より小型で軽快な椅子が主流になりました。これはルイ15世様式、あるいはロココ様式と呼ばれ、ロカイユ風と称する非対称な渦巻き模様や、貝殻模様、あるいは植物模様の装飾が多く用いられました。 プライバシーを配慮して「耳」をつけたといわれる、ベルジェールと呼ばれた安楽椅子タイプの肘掛け椅子も登場しました。 デュシェス・プリゼーと呼ばれた長椅子(シェーズロング)です。これは、貴婦人が普段着姿で親しい客を自室に招き入れる場合に使用した寝椅子も登場しました。

(1)『椅子の文化図鑑』(野呂影勇監修・山田俊治監訳、東洋書林、2009年)p.156

(2)同上p.158

(3)同上p.159

(4)同上p.190

(5)同上p.188

(6)同上p.189

(7)同上p.224

(8)同上p.220

19世紀を通じて、イギリスは産業革命を経て資本主義を主導して世界を制覇しましたが、椅子の世界でも時代の流行の先端を駆けることになり、まさに黄金期を迎えました。 中国の影響を受けたクイーン・アン様式 健康的な座り姿勢を支持する椅子の機能に着目するJ.ピント(1)が注目したのはアン女王(1702-14年)の時代のクイーン・アン様式と呼ばれるデザインです。腰椎の輪郭を模した背もたれのスプラット(平板)が特徴で、パッド(詰め物)入りの布張りがないにも拘わらず、座り心地がよいと評価されたといいます。しかし、腰椎の自然なカーブを支え作業性にも優れた中国椅子の特徴は長く続きません。18世紀中頃には、美的感覚重視のデザインに取って代わられます。

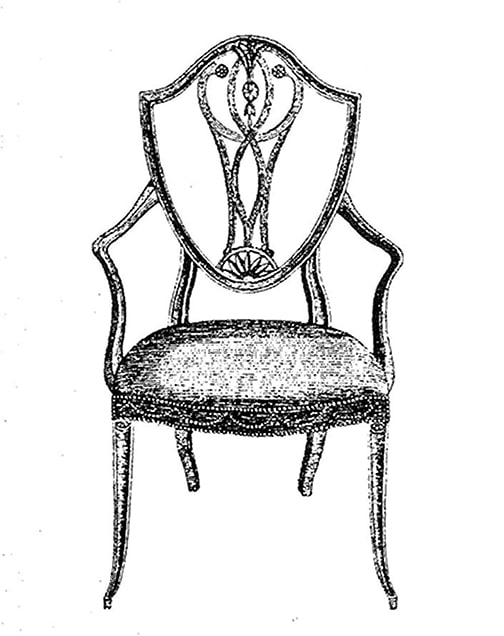

チッペンデール、ヘップルホワイト、シェラトンの様式 18世紀の中頃、フランスのルイ15世の時代に一世を風靡したロココの運動を受けて、イギリスに登場した巨匠がトーマス・チッペンデールです。彼は1754年に家具の専門書として最初の『紳士と家具師のための指針』を出版して、一躍この時代の最も有名なデザイナーになりました。 チッペンデールの代表作のひとつで、ジョージアン様式と呼ばれた時代のサイドチェア(小椅子)の代表例です。クイーン・アン様式の名残を感じ取ることができます。 シールドバック(楯型の背もたれ)の肘掛け椅子で、ヘップルホワイトの代表的なデザインとして知られています。 この時期の椅子における審美性の追求は主として背もたれのデザインに集中しました。背もたれは、脊椎を支えるというより、装飾品を収める場所として扱われたのです。背もたれの外枠はシールドバック(楯型の背)の形とし、中央部分にはさまざまな図形の装飾が施されました。

19世紀を通じて、イギリスは産業革命を経て資本主義を主導して世界を制覇しましたが、椅子の世界でも時代の流行の先端を駆けることになり、まさに黄金期を迎えました。

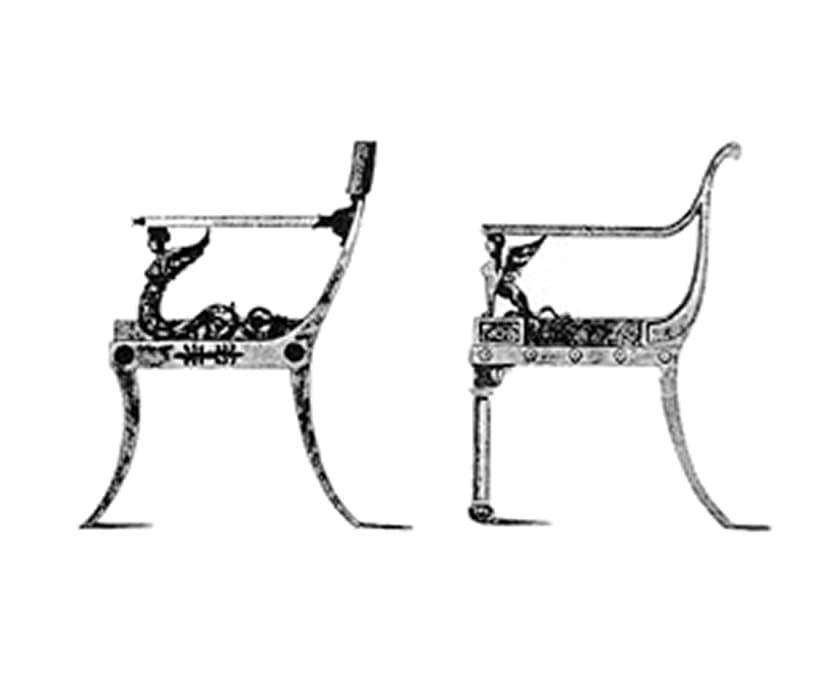

擬古調から多様性の時代へ フランス革命の後、欧州大陸ではナポレオンのエジプト遠征などもあってエジプト趣味が人気を博し擬古調が主流になりました(アンピール様式)。この時期イギリスは親フランスの皇太子ジョージによる摂政期(リージェンシー)に当たり、再びフランスの影響を受けて古典主義への明確な回帰を特徴としたリージェンシー様式の時代を迎えます。同時に、中国様式や漆塗りなどの日本趣味の導入、さらには籐張りの背もたれや座の採用、ブール象嵌細工など、多様性に富んだ内容になりました。

同じくリージェンシー様式によるスネーク・チェアの一対を示しています。擬古趣味を基調としながらも、デザインの斬新さを窺い知ることができます。

カントリーチェア イギリスの各地方で17世紀の後半から19世紀にかけて、田舎の人たちが使う目的で村の大工がつくったのがカントリーチェアと呼ばれる椅子です。その特徴は、使い勝手のよさであり、実用的であることです。多くの場合、単純なつくりで地味ながら、堅牢性と明快でシンプルな形が歴史的に高く評価されているといいます。これらは工場での大量生産とは無縁で、いずれも手づくりです。その代表格がウインザーチェアです。

(1)『A History of Seating』(J. Pynt & J. Higgs 著、Cambria Press、2010年 )

(2)同上p.107

(3)『椅子の文化図鑑』(野呂影勇監修・山田俊治監訳、東洋書林、2009年)

(4)J.Munro Bell: Chippendale, Sheraton, and Hepplewhite Furniture Designs―Reproduced and Arranged, Gibbings and Company, London, 1900 〈東京大学総合図書館所蔵〉p.2

(5)同上p.210

(6)同上p.137

(7)同上p.71

(8)『A History of Seating』(J. Pynt & J. Higgs 著、Cambria Press、2010年 )p.158

(9)『椅子の文化図鑑』(野呂影勇監修・山田俊治監訳、東洋書林、2009年)p.289

(10)同上p.97

19世紀の中頃から、”ゆったりと座る”座り方が流行しました。儀礼的な場においても、必ずしも直立した座り姿勢が求められず、むしろ、リラックスした座り姿勢が奨励されたのです。こうした風潮は、とくにイギリスを中心として、椅子の座り心地を求める願望の高まりにつながりました。豊富な詰め物で膨らんだシートに房飾りのついた椅子がもてはやされました。しかし、20世紀に入って、機械化の進展や製造技術の高度化、さらには新素材の開発などをベースに、椅子のデザインについてますます多様化が進み、椅子に求められる機能と芸術性の問題についても様々な展開が見られることになります。 アート・ファーニチュア(芸術家具)としての椅子 建築家であるヴァン・デ・ヴェルデが代表的なデザイナーでしたが、椅子は建築様式や室内装飾に合わせてデザインされました。そこには人体との調和という視点はなく、このアール・ヌーヴォー 様式の椅子は座り心地が20世紀で最悪の椅子という評価になっています。 イギリスでは、チャールズ・レニー・マッキントッシュがグラスゴー派を立ち上げ、ゴシック的で簡潔な垂直線、水平線による緊張とアール・ヌーヴォーの優雅な曲線装飾を取り入れた独自の世界を展開しました。 彼の代表作の1つであるラダーバックの小椅子ですが、 グラスゴーのウイロウ・ティルームのためにデザインされたものです。

バウハウスの理念とファンクショナリズム(機能主義) 1919年、ドイツにバウハウス派と呼ばれる学派が誕生しました。「すべての物はその本質によって決定される。すなわち、実用的な機能を満足し、もちがよく、安価で、しかも美しくなければならない」というのがその学派の理念でした。 機能が定まれば、そのフォルム(形態)は必然的に決まる。すなわち、「フォルムは機能に従う」が合言葉で、ファンクショナリズム(機能主義)と呼ばれました。 バウハウスの校長も勤めたミース・ファン・デル・ローエがバルセロナ万博(1929年)のために設計したバルセロナチェアを示しています。

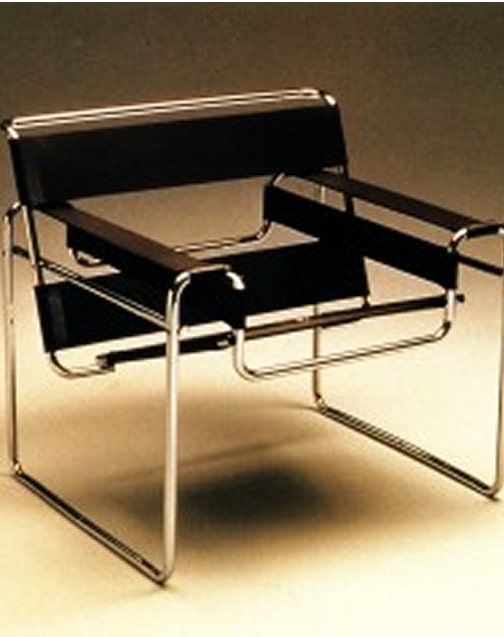

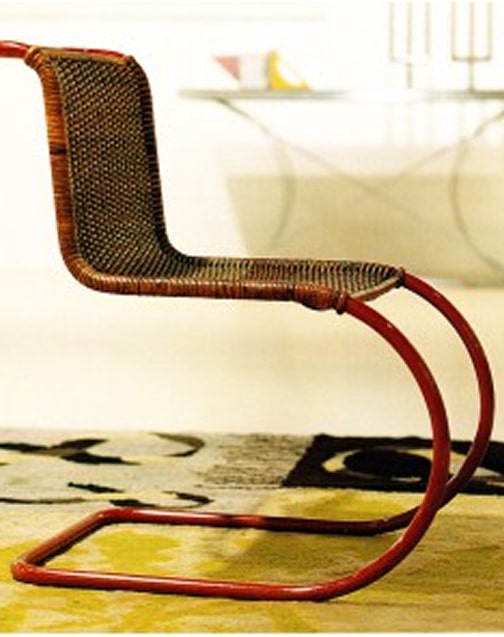

バウハウスの代表的なデザイナーであるマルセル・ブロイヤーの作品として有名なワシリーチェア。

ブロイヤーの作によるもので、カンチレバーチェアです。これらは、独特の幾何学的形状と当時の製造技術、さらには虚飾の排除による経済性がマッチした結果と思われますが、今日でも高い人気を誇っています。

望ましい座り姿勢を支える椅子 F. ド・ダンピエールは、19世紀から20世紀にかけて椅子の座り心地の追求がおもな欲求になったと記しています。彼女がいう座り心地とは、詰め物で膨らんだシートや背もたれにリラックスしてゆったりとかけたときの心地よさを指しています。19世紀の中頃にはコイルスプリングが採用されるようになって、より安価にこの座り心地を手に入れられるようになりました。(5) 一方、J. ピントは、椅子が本来有すべき機能として次の2つを挙げています。1つは、脊椎の健康にとって望ましい座り姿勢(postural health)を正しく支えること、他の1つは、人が椅子にかけて何らかのタスクを行うときに、椅子がその人の動きに上手く適合すること(task appropriateness)、言い換えれば、タスク・パフォーマンスに寄与することです。 20世紀の末になって、A. C. マンダルやR. マッケンジーらが主張した、腰椎の自然の前彎姿勢(naturally lordotic posture)を保つ座り方の方が、前かがみの座り姿勢よりも腰椎に損傷を与えるリスクが小さいことが科学的に証明されました(6)。J. ピントは、この自然の前湾姿勢を保った座り方をしながら、適度な身体の動きを行うことをアクティブ・シッティング(active sitting)と呼んで、脊椎の健康を考える上での重要性を指摘しています。前記の機能性に優れた椅子に座り、タスクをこなしながらこのアクティブ・シッティングを実践するなら、脊椎の健康によく、かつ機能的でもある、ダイナミックな座り姿勢として推奨されると結んでいます(7)。

人間工学に基づく椅子のデザイン

この間の1980年代には椅子のデザインに人間工学が導入されました。この時期デスクトップ・コンピュータの導入によって、オフィス環境が一変します(8)(注1)。健康的な座り姿勢とならんで、座る人がどのような目的でその椅子を使うのか、タスク・パフォーマンスの問題を含めて、オフィス用椅子についての人間工学的検討がなされました。

やがて1980年代には、座る人の体型や座り姿勢、さらにタスク適合性に配慮した、複数の調節機構に発展しました。こんにちのエルゴノミクス・チェア(人間工学的な椅子)には、背もたれや座面に限らず、ヘッドレストやアームレストなどを含めて、きわめて高度な調節機構がついています。しかし、F. ド・ダンピエールによれば、「余りの複雑さゆえに、本来の目的である、すべての人に快適な座り心地を提供することを難しくしている」(9)であり、J. ピントも、健康によい座り姿勢の教育と的確な動作解析に基づく調節機構の適正化の必要性を説いています(10)。また、J. ピントは、こうした科学的な知見が、ダイニングチェアやレジャー用椅子のデザインなど、オフィス以外の日常活動の分野の椅子にほとんど活用されていない現実を問題点としてあげています(11)。

終わりに 椅子の歴史を振り返ったとき、F. ド・ダンピエールによれば、「椅子は古代から今日までの社会の営みを目撃してきた。 一方J. ピントは、タスクへの対応を意図して生まれた古代エジプトの椅子は、ギリシア時代には優美なクリスモス椅子に取って代わられたが、その後も、機能性重視の椅子が長く続くことはなかった。 その上で、彼女は、「いまや椅子のデザインの黄金時代を迎えようとしている。芸術性が機能性に取って代わるのではなく、科学の進歩が日常の椅子のデザインにも波及し、それが審美的要素とうまく融合して新しい様式を生むに違いない」(12)という言葉で結んでいます。

(1)『Chairs: a history』(Florence de Dampierre著、Abrams、2006年)p.344

(2)『Chairs: a history』(Florence de Dampierre著、Abrams、2006年) p.383

(3)同上p.380

(4)同上p.381

(5)『Chairs: a history』(Florence de Dampierre著、Abrams、2006年)p.337

(6)『A History of Seating』(J. Pynt & J. Higgs 著、Cambria Press、2010年 )p.296ほか

(7)同上p.238

(8)同上p.231

(9)『Chairs: a history』(Florence de Dampierre著、Abrams、2006年) p. 11

(10)『A History of Seating』(J. Pynt & J. Higgs 著、Cambria Press、2010年 )p.234

(11)同上p.299

(12)『A History of Seating』(J. Pynt & J. Higgs 著、Cambria Press、2010年 )p.300

注1 : 日本のオフィスにこのような変化が起きたのは1980年代でした。